Sabe aquele sentimento, quase uma dor física, que bate no cantinho do peito quando você se lembra de ter esquecido uma coisa muito importante? Foi o que senti ontem, jogando Skyrim, ao montar nas costas do dragão e lembrar que não tinha pego a Dragonbane na quest do templo de Sky Haven, uma relíquia dos Blades da época da guerra contra os dragões. Agora os Blades exigem que eu mate Paarthunax e não falam mais comigo até que isso aconteça. Eu não vou matar Paarthunax, bando de lunáticos! Felizmente, minha orientação ética nesse jogo me permite voltar lá mais tarde e afanar a katana. A próxima batalha, no entanto, vai ter de ser sem ela.

Comentando com alguns amigos sobre esse esquecimento, um deles pergunta:

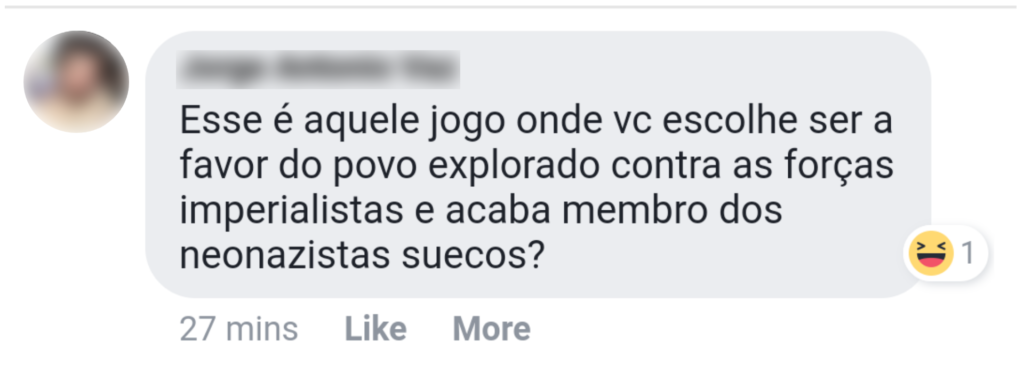

Acho que nenhum dos meus amigos que joga Skyrim vai com a cara dos nords. Isso me levou a pensar que em todas as vezes em que eu [1] entrava em suas cidades, inevitavelmente as comparava com centros mais “metropolitanos” como Whiterun, e lembrava daquele trecho de Monty Python em que os rebeldes judeus se perguntam o que os romanos já fizeram pelo povo deles.

O mundo onde se passa essa história é bem complexo, principalmente levando-se em conta que muitas mais histórias vêm sendo acrescidas em sua mitologia desde 1994. Os jogos, infelizmente, enquanto narrativas visuais interativas e imersivas, não são um(a) campo/área/arte (?) que vem aprofundando muito suas discussões, não pelo menos com o mesmo empenho que artes que lhes são “auxiliares” ou “complementares” fizeram quando se estabeleceram. Antes, a desculpa era que a área era muito nova, mas quase cinquenta anos se passaram desde o lançamento do primeiro jogo eletrônico. Se o cinema de alcance mais popular se pasteurizou no formato do gênero dos “filmes de superherói”, os vijogueim não ficaram muito atrás não.

Existem duas classes de “pessoas que levam videogames a sério”. Uma delas é composta por aqueles que ganham dinheiro com isso, que nutrem as arenas de batalha e as competições dos chamados e-sports [2] — o que também não dá pra dizer que representem o todo dos jogos, pois aí estamos falando de gêneros muito específicos. A segunda classe de pessoas que levam videogames a sério são os técnicos e artistas que trabalham ou sonham trabalhar na indústria e em suas áreas adjacentes [3]. Sendo dependentes de um mercado onde o dinheiro flui para a construção de mundos virtuais que dão lucro, os games muitas vezes dependem — e desculpe o eventual leitor pela linguagem aqui usada, mas optei pelo melhor descritivo possível — do público merda que possuem. Alguém precisa levar os jogos a sério, mas seus entusiastas não deixam.

Quando houve o massacre de Suzano na escola Raul Brasil — uma vez que os autores do atentado não eram negros —, uma das discussões que se levantou foi se os jogos são em alguma medida responsáveis pela violência perpetrada por jovens e adultos sexualmente frustrados do sexo masculino que se congregam em fóruns masculinistas. A primeira reação dos entusiastas, que é bastante compreensível dada a costumeira atribuição de culpa que as autoridades incompetentes costumam fazer nesses casos, é negar qualquer responsabilidade desse tipo de entretenimento na construção de uma mentalidade violenta em seu público.

Essa é uma daquelas horas em que a gente percebe que nem o entusiasta mais cheio da boa vontade e das nobres intenções se dignou a efetivamente ler as pesquisas que provam seu ponto. Por exemplo: aqui o Nerd Pai cita duas pesquisas, uma realizada pela Universidade de Oxford, e outra da Universidade de York. O blogueiro se refere à forma e condução de uma dessas pesquisas (a de Oxford) da seguinte forma:

O estudo analisou o conteúdo de vários games e levaram em consideração suas [sic] de acordo com suas classificações indicativas na Europa e nos Estados Unidos, ao mesmo tempo em que recebia relatos comportamentais dos responsáveis pelas crianças. Diferente de pesquisas prévias sobre esse assunto, os cientistas divulgaram o método usado com antecedência, garantindo mais credibilidade.

O problema é que nada disso que o blogueiro escreveu fala qualquer coisa sobre o que realmente a pesquisa levou em conta, quais perguntas ela pretendeu responder, e se as conclusões a que os pesquisadores chegaram fazem sentido. E por que a divulgação do método garante mais “credibilidade” à pesquisa? Ele apenas apontou a não existência de correlações entre violência e videogame. Na sua reportagem do fato para argumentar em favor dos jogos, o blogueiro não apresenta um único argumento além “a ciência testou e o resultado foi que não”.

Outro problema é que esse tipo de pesquisa não estabelece o que seria um “videogame violento” porque, em geral, se baseiam em correlações entre relatos de jogadores e seus tutores, e a classificação etária indicada das obras. “Videogame violento”, aqui, é o videogame que possui conteúdos que podem ser classificados como violentos. Mas um game violento é necessariamente o que me obriga a matar outros personagens? E se o ato estiver contextualizado em função de uma história? E se eu estiver, em função da história, pressionada pela escolha entre matar um personagem para conseguir um item ou azedar relações com aliados em função de minhas relações afetivas com o personagem que querem que eu mate? E se eu matar personagens inescrupulosamente mesmo sem as exigências do enredo em um experimento pessoal em função de minha consciência de que se trata de um mundo fictício aberto a certas possibilidades, onde posso desfazer cagadas carregando o penúltimo save?

Esse estudo de Oxford citado pelo Nerd Pai conseguiu uma amostra bastante respeitável: 1004 adolescentes britânicos de ambos os sexos entre 14 e 15 anos, e seus tutores. O questionário respondido pelos participantes incluía perguntas a respeito do comportamento e dos hábitos de jogo dos adolescentes nos três últimos meses, tais como quais jogos, com que frequência jogavam, com quais itens dos jogos (de uma lista de doze) eles mais se identificavam, e que nível de tolerância em discussões com outras pessoas eles suportavam. Não havia, porém um grupo de “controle”, composto por adolescentes que não têm esse hábito [4]. Colocando todos esses dados coletados em análises estatísticas, os pesquisadores criaram índices para avaliar a correlação entre eles.

Um trecho que vale destacar (note a diferença numérica significativa entre os grupos):

Studies also indicate that violent video games are regularly played by both adolescent boys (66–78%) and girls (21–33.6%), and observations from our data largely mirrored these statistics. A total of 48.8% of female participants and 68.0% of males played at least one violent game in the past month. Similarly, past research indicates that levels of daily video game play, violent game play and aggressive behaviour should all be higher in male adolescents.

Mais adiante, lá pro final, lemos isso:

Because research has shown that gender is robustly associated with both aggressive behaviour and violent game preference, the effects of violent gaming were evaluated holding variability linked to adolescent gender constant. […] In other words, these results did not support our prediction that there are statistically significant links relating violent gaming to adolescents’ aggressive behaviour.

O que a pesquisa descobriu foi uma relação clara entre a preferência masculina pelo tipo de jogos que se classificam como violentos, mas essa descoberta foi deixada de lado porque esta seria uma preferência “natural” já antes observada em pesquisas do tipo. Ou seja: os videogames não influenciam na inoculação de violência na mente dos jovens, mas alguns tipos de jovens preferem certos tipos de jogos. Hummm…

O outro link citado pelo Nerd Pai é da Universidade de York, sobre uma pesquisa cujo artigo está em um periódico da Elsevier sob paywall [5]. Essa pesquisa, feita com uma amostra três vezes maior que a da anterior, usa o conceito de “priming“, que é quando os jogadores relacionam conteúdos ficcionais do game com o mundo real a ponto de modificar seu comportamento.

Para conduzir uma parte dessa pesquisa — bem menos estatística e quantitativa que a outra —, os pesquisadores botaram sua amostra para jogar dois tipos de jogo: em um deles, os jogadores encarnavam um carro evitando colisão com caminhões; no outro, os jogadores assumiam o papel de um rato fugindo de um gato. Depois da jogatina, os participantes eram apresentados a várias imagens (objetos e seres vivos) e tinham de nomeá-los. Os pesquisadores então mediam o tempo de resposta dos jogadores, porque segundo eles:

“If players are ‘primed’ through immersing themselves in the concepts of the game, they should be able to categorise the objects associated with this game more quickly in the real world once the game had concluded. Across the two games we didn’t find this to be the case. Participants who played a car-themed game were no quicker at categorising vehicle images, and indeed in some cases their reaction time was significantly slower.” [grifos meus]

Achou estranho? Achou um pouco complicado a forma como resolveram testar e medir essa hipótese do “priming” e sua correlação com comportamento violento? Achou um salto um pouco alto demais e pouco confiável de relacionamento entre os construtos teóricos e a realidade? Achou fraco? Pois é, mas isso porque não viu outro estudo correlacionado e também reportado nesse press release. Vamos a ele: a intenção aqui era, partindo do pressuposto de que o grau de “priming” de um jogo tem a ver com seu grau de realismo gráfico, os pesquisadores fizeram dois grupos de participantes jogarem dois jogos de luta, um deles com ragdoll physics aplicada e outro sem, em um cenário realista. Depois, os pesquisadores fizeram os participantes relacionarem palavras e relataram que não houve qualquer padrão detectável nas respostas dos jogadores no segundo jogo. A intenção aqui pode ter sido realizar uma medição indireta das influências do jogo através de um método lúdico (o jogo de palavras), mas talvez o que essa pesquisa tenha descoberto mesmo é a habilidade dos jogadores de formarem palavras.

O que é possível concluir com essas pesquisas é que, com toda a certeza, é muito difícil medir com precisão o grau de engajamento emocional dos jogadores com os seus jogos. Alguns estudos em interação e cognição podem dar pistas melhores sobre como as interfaces influenciam no nosso comportamento. Porque elas, sim, nos influenciam. Construímos e somos construídos pelos nossos artefatos. Guns don’t kill people; I kill people — with guns. Como não admitir uma mínima influência deles sobre nós? Mesmo livros de ficção — aqueles compêndios encriptados em linguagem abstrata e impressos em lâminas de celulose, que são decodificados através de um conhecimento prévio de linguagem aprendida pelos que se aventuram a lê-los — são queimados e banidos pelo que a mensagem codificada dentro deles é capaz de fazer a pessoas.

Os videogames se querem uma “arte” séria. Infelizmente, boa parte dos seus entusiastas não está disposto a uma discussão aprofundada. Uma “boa” crítica de videogame, segundo esses caras, deve levar em conta os feitos técnicos e gráficos da peça (sua função estética) e sua capacidade de fazer o jogador perder a noção do tempo (o flow). O selo de “arte” do jogo viria da infindável equipe de artistas e consultores que contribuíram para a construção daquela experiência. Para além disso, estraga o brinquedo dos minino.

Videogames são legais porque permitem a muitas pessoas viverem situações semelhantes em primeira pessoa de forma diferente. A diferença de engajamento de quem joga e interage vivendo no “mundo do jogo” para quem decifra símbolos e converte uma história narrada e vivida por terceiros a partir de linguagem abstrata é bastante grande. A principal qualidade dessa mídia não pode ser ignorada da análise séria pelo medo que seus entusiastas têm de fazer algumas perguntas do jeito certo — ou, pelo menos, imbuído das ferramentas certas para análise.

Notas

[1] Jogando agora como khajit “colecionador”, mas que nunca teve problemas com a justiça, e tem amigos importantes por toda a província, daí sua incrível coleção.

[2] IMHO, são esportes enquanto competição, mas não enquanto uso do corpo como força propulsora. Pra mim, tá no mesmo nível das competições de automobilismo, sem a desvantagem da possibilidade de morrer num acidente trágico: não é esporte. E tá tudo bem.

[3] Por “áreas adjacentes” quero dizer a gamificação e a aplicação de jogos na educação, e gente que trabalha produzindo interfaces e softwares, e que são quem acaba indo para as arenas de discussão séria, a.k.a. academia. Quanto a aplicação dos jogos na educação, tenho minhas ressalvas. Podem ser muito interessantes, como a literatura especializada crescente vem apontando. Mas em geral, onde vi ser aplicado na prática, ou eles são “muito jogos” — no sentido de que parecem distrações em meio a um conteúdo maçante, onde o estudante vai ficar muito bom em atirar em navinhas, mas não necessariamente no conteúdo que está sendo abordado —, ou são “muito educacionais” — são material didático comum, mas chamados de interativos porque vêm com botões para apertar. “Jogos educacionais” enquanto uma expressão que queira realmente dizer “um jogo que estimula o aprendizado” é bem difícil encontrar. Geralmente, a educação através dos jogos se dá sem querer, quando a gente aprende o idioma da interface em razão da necessidade ou quando capta algumas curiosidades históricas em jogos remotamente baseados na realidade. Não estou querendo implicar que não é possível criar jogos educacionais que realmente sejam jogos educacionais. O problema é que na prática a teoria é outra.

[4] Talvez seja uma escolha dos pesquisadores, ou um problema semelhante ao que foi encontrado na condução das pesquisas de Gary Wilson sobre pornografia: era simplesmente impossível encontrar homens que não fizessem uso dela para participar do estudo.

[5] A intenção aqui não é de análise aprofundada, e sim a de fazer alguns comentários bastante rasos — mas um pouco menos rasos. Por isso vou me ater a apenas comentar o material disponível.